IT資産管理ツール選定のきっかけ

既存のIT資産管理ツールの使いにくさ

SS1導入以前は、別のIT資産管理ツールを使用していたが、その製品は操作性が低い、管理コンソールを複数人で使用できないなどの理由で活用できていなかった。また、IT資産管理ツールを導入しているにも関わらず、ログの取得やデバイスの制限のみに使用している状態であった。ハードウェアやソフトウェアといったIT資産はAccessで作成した台帳で、ログオンユーザー情報についてはActive Directory(AD)で、といったように管理を一元化できていないという問題を抱えていた。

そのような背景から、既存製品の管理サーバーがリースアップするタイミングで、別の製品へのリプレースを決定した。

SS1に決めた理由

「管理しよう」という気持ちにさせてくれる管理画面

SS1は使いやすそうな管理画面で、「これならキチンと管理できる!」というのが第一印象だった。実際に操作性も高く、情報を絞り込む際なども、なんとなくここをクリックすればいいのかなといった感じで直感的に使えている。

以前の製品は使い勝手が悪かったため、モチベーションが上がらなかったが、SS1は「管理しよう」という気持ちにさせてくれる管理画面であるため、日々のIT運用に積極的に活用している。

Active Directory連携機能の充実

ADに登録している情報をIT資産台帳に反映したいと思っていたが、その連携機能が一番充実していたのがSS1だった。SS1のAD連携機能は、機器情報に反映できる項目が多い点、反映する項目としない項目を選べる点、自動連携のタイミングを任意で設定できる点が優れており、選定時の大きなポイントになった。

また、豊富な機能からこれらの必要な機能を選択して導入できるというコストパフォーマンスの高さも魅力的であった。

導入効果

既存製品からのスムーズなリプレースによる一元管理の実現

既存製品からのリプレース時には、まずSS1のリモートインストールツールを利用して、SS1エージェントを展開した。展開後は、既存製品とSS1のエージェントが同居している状態であったが、SS1を用いて既存製品のアンインストーラーを配布しエージェントを削除していくことで、リプレース作業もスムーズに行えた。

リプレースの結果、課題であったIT資産台帳の作成・更新や、ログ取得・デバイス制限といった管理をSS1に一元化することが可能となり、工数の削減につながった。

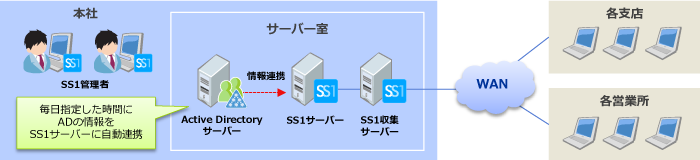

Active Directory連携機能で、台帳更新を自動化

部署関係の情報は、ADに入力されているものとされていないものがあるため、ADの情報を連携する際、すでに入っている情報が空白で上書きしてしまうといった事態を避けたかった。SS1では、項目ごとに情報連携の有無を柔軟に設定できるため、そういった事態を未然に防げている。 また、任意の時刻を指定して自動的にADの情報を連携できるため、部署異動があった際などにもSS1上で変更しなくても、情報が自動反映される。その結果、IT資産台帳更新の自動化を実現できている。

Windows 10移行作業への活用

Windows 10への移行は、SS1を用いて、情報システム担当のメンバー10名で、インベントリ登録や必要な情報の付加といったキッティング作業を分担して行っている。以前の製品は管理コンソールを同時に使用できる人数が限られていたので、複数人で管理を分担できるようになった点でも大変便利になった。また、SS1は直感的に使える操作性であるため、各メンバーに特別な教育をしなくても、SS1を使用できている。 また、社員に新しいPCを配布した際は、3週間以内に移行し、古いPCを返却するというルールを設けている。古いPCが返却されてない場合には、SS1を用いて返却を促すメッセージを通知するなど、スムーズなPCの入れ替えにもSS1が活躍している。

ワイヤレスネットワークの使用制限

USBデバイスだけでなく、無線LANの使用制限にもSS1のデバイス制限機能を活用している。社内無線LANのSSIDをホワイトリストとして登録し、それ以外の公衆無線LANは使用できないという運用で、セキュリティを確保している。

サポートデスクの活用による運用の効率化

サポート体制も、以前の製品と比較して非常に良い。バージョンアップの際や、新しい機能を有効活用したい・こういう運用をしたいといった場合によく相談するが、常に迅速に対応いただけるため、大変信頼している。

今後の展望

働き方改革への活用

PC使用時間制限機能を用いて、時間外労働の状況をモニタリングするなど、働き方改革の推進に活用したい。また、当社ではトライアル的に在宅ワークの社員を増やしている。今後はそれらの社員が使用する持ち出しPCも、SS1のインターネット経由で端末を管理できる機能を活用し、デバイスの使用制限やPC稼働状況の把握を行いたい。