IT資産管理ツール選定のきっかけ

手探りで非効率的だったIT資産管理から脱却

以前は、IT資産管理を担当する部門がなかったため、社内にフォーマットが異なる台帳が散在する、情報が古い・少ないなどガバナンスが効いていない状況にあった。さらに、IT機器のトラブルが発生した場合には、現物を確認して対応する必要があるなど、メンテナンスのために非常に時間的コストを要していた。

企業規模の拡大に伴うリスク対策

そんな中、当社では年々店舗や事務所数を拡大しており、それに伴いサーバーやPCなどのIT機器が増加していた。IT資産管理面の課題が増える一方、その他にも、基幹システムへのアクセス権限が整備されていない、フリーソフトの使用が横行しているなど、セキュリティリスクも抱えている状態であった。

そのような背景から、今後さらに会社を安定的に成長させていくために、IT資産のガバナンスやセキュリティ強化への取り組みが必要となった。そこで、それらの対策の土台となるIT資産管理の見直しをはじめ、専用ツールの導入を検討するに至った。

SS1に決めた理由

充実した基本機能で要件をカバー

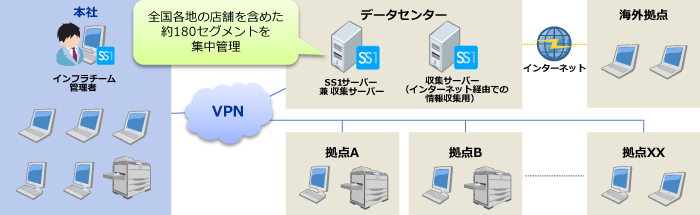

製品選定にあたっては、散在していた台帳を一元化し管理を効率化できることが第一のポイントとなった。加えて、海外店舗でのPC使用があることからイントラ内外問わず機器情報の収集ができること、ネットワークアクセスの監視ができること、定期的に製品アップデートがおこなわれることなど多くの要件を提示していたが、全て満たす製品はSS1だけだった。SS1は基本機能だけで多くの要件を満たすことができるため費用も手頃で、オプション機能の拡張性が優れている点も高く評価した。

図面管理など、わかりやすいGUI

また、さらに決め手になったのが、他社製品には無い機器管理を図面ベースでおこなえる点である。ベースとなる機器一覧もシンプルでわかりやすく、表示方法をカスタマイズして情報を確認できるため、特に使いやすい印象だった。

当社都合でSS1を導入するまで時間を要したが、その間もサポート・営業担当には手厚く対応いただき、安心感も強かった。

導入効果

情報鮮度の高い台帳で管理する「攻めのIT」

PCやサーバーだけでなく、スイッチや複合機、防犯カメラ、POSなどもSS1に登録し一元管理しており、各機器の管理台帳データが消失・破損する心配もなくなった。SS1特有の機器設置図機能も用いて、どの店舗に何があるのか一目でわかるようにしている。IT資産情報が自動的にほぼリアルタイムで集約されるので、現物確認などが不要になり棚卸工数も削減できた。

また、SS1は機器情報を参照しやすく検索性に長けているため、欲しいデータを探すのが容易になった。これにより、能動的に新しい情報をキャッチして、企業全体がスムーズに業務をおこなえる体制を整備する「攻めのIT」を実現でき、良いサイクルが回せている。

多角的なセキュリティリスク対策

SS1でネットワークのアクセス状況を可視化し、どこからどういうアクセスがあるか把握している。不正アクセスについても管理者で検知し、状況を確認できるようにしており、セキュリティリスクに備えている。

また、各PCのソフトウェア使用状況も把握しており、業務に関係ないものや、情報漏洩などの危険性があるフリーソフトはアンインストールするといった対応をとっている。当社では多くの店舗を運営しているため、SS1で集中管理することで効率的にリスク対策できている。

店舗業務を妨げずメンテナンス作業を効率化

リモートコントロール機能を活用することで、各店舗が営業中であってもPCをメンテナンスすることが可能になった。以前は、店舗の従業員とスケジュール調整し、対話しながらメンテナンス作業を実施していたため、クイックな対応が難しいこともあった。SS1では、PCがネットワークにつながっていればコントロールが可能であるため、管理者だけでなく従業員の負担も軽減できており、互いに業務に集中できる環境を維持できている。

丁寧なサポート対応と素早い製品アップデート

SS1を活用する上で、サポートデスクの高い対応力に助けられている。操作や運用に困った際に問い合わせると、非常に早いレスポンス且つ終始丁寧に活用方法の提案や説明が得られる。さらに、問い合わせ後、思ったように運用ができているかどうかのフォローもあるため、活用範囲を広げていきやすいと感じている。また、製品の機能アップデートや対応OSの追加なども迅速なので、安心して利用できている。

今後の展望

確実なIT資産管理を継続し、企業発展のためより強固な土台を築く

当社にとってSS1は、増大するリスクを抑えつつも、従業員が快適にIT環境を活用できるバランスがとれた状態を維持するために、必要不可欠な存在となっている。多くの機能があり、まだマスターできていない機能もあるので、今後はSS1をさらに使いこなし、IT資産管理の体制を強固にしつつ、ワークフロー機能を追加するなど新たな活用法も模索していきたい。