IT資産管理ツール選定のきっかけ

JR九州グループへの参入

2017年にJR九州グループへの参入が決定。同グループのActive Directoryドメインに参加することとなり、これにあたってセキュリティ・コンプライアンス面の強化を目的としてログの取得が求められるようになった。他方で、それまでPC端末は単純な機器情報取得ツールを用いて管理していたのだが、この機会に資産管理面にも力を入れるべきであると考えツールの導入検討を開始した。

遠隔地の端末に対するメンテナンス作業の煩雑さ

グループ会社の端末など、離れたところにあるPCに対する細やかな運用においても作業工数の面で課題があった。例えばアプリケーションの設定変更一つにしても、レジストリの配信などで各拠点の担当者の手を借りなければならず、そのうえ全体への設定展開を終えるのに2~3週間ほどの時間がかかっている状態であった。現場担当者の業務負荷を考えても、これらの作業に対する工数の削減については頭を抱える要因となっていた。

SS1に決めた理由

見た瞬間に分かった「とっつきやすさ」

はじめは他社製品も含めて比較検討をしていたが、管理画面のインターフェースが使いづらそうな点が気になった。しかしSS1の画面は、見た瞬間に「使いやすそう」という印象を受け、実際Excelを利用したことのある人なら問題なく使える操作性を備えているように感じた。

毎日使うソフトウェアなので、そもそもの操作方法を覚えることに極力エネルギーを使いたくないと考えていたこともあり、この「とっつきやすさ」は製品を選定するうえで大きな決め手となった。

導入効果

Windows 10機能更新プログラムの効率的な実行

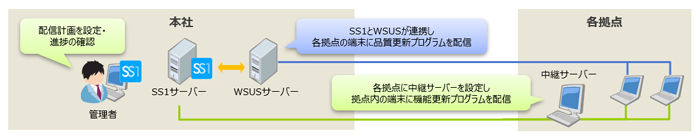

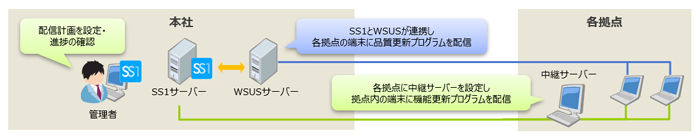

グループ会社を含む全管理端末に対するFU配信を、ネットワークに負担をかけることなく効率的におこなえるようになった。SS1では拠点ごとに任意のPCを中継ポイントとして設定したり、パッチのダウンロード時間と実行開始時間を分けて指定したりなど、WSUSでは制御できないような部分まで配信計画を立てることができる。これらの機能を用いて効率的に帯域を使用することで、全体のネットワーク負荷軽減につなげられ、現場の業務を止めることなくFU配信を実行できるようになった。

WSUSとSS1を連携させ、ネットワーク負荷をかけない品質更新プログラム適用を実現

品質更新プログラムについても、WSUSとSS1の連携で対応している。SS1上で拠点ごとの配信グループを作成、パッチの公開から適用開始までの日数を各拠点で少しずつずらして設定し、その内容をWSUSへと連携させることで、帯域を有効活用しながらパッチの自動適用をおこなえている。また、配信の進捗確認についても端末情報と紐づいて表示されるため、WSUSの管理画面よりわかりやすい。このように品質更新プログラムの適用は、SS1の画面で進捗確認するのみで完結できている。

(構成イメージ図)

(構成イメージ図)

遠隔地の端末に対する作業工数を大幅に削減

年4回ほど更新する必要がある業務用ソフトウェアについて、従来は各拠点の担当者がそれぞれ直接インストール作業をおこなっていたが、SS1のファイル配布機能により離れたところにある端末に対して遠隔で自動インストールできるようになった。LANに接続されていない持ち出し端末についてはポップアップのみを表示させ、LANにつながったタイミングでインストールを開始させるなど、現場の状況にあった運用もおこなえている。

課題であったレジストリ設定の一括変更もSS1で対応している。以前ブラウザが立ち上がらないという障害への対応としてレジストリの設定変更をおこなったときには、従来なら2週間ほどかかっていた作業を、現場担当者の手を借りることなく2日ほどで完了させることができた。またSS1であれば設定変更対象をグループ・部署単位で簡単に指定できるので、細かな運用をおこなう場合にも役立っている。これらの作業に対し省力化できたことは、非常に貢献度が高いと感じた。

USBの利用制限による、セキュリティ対策の強化

2021年4月より、許可外USBの使用を全面的に禁止する運用を実施している。その際、急に利用制限をかけると現場に混乱を招く恐れがあったため、SS1の機能を用いて段階的に制度の導入をおこなった。具体的には、前年12月よりUSBを接続すると「翌年4月より利用禁止になる」旨の警告メッセージを出し、周知をおこなってから利用を禁止するというものである。どうしても利用したいときには一時的な使用許可を出したり、業務上必要な場合は会社として一括購入し台帳管理しているUSBのみをシリアル番号単位で使用可能にしたりと、現在も状況に合わせた柔軟な対応をおこなう際にSS1を活用している。

今後の展望

新たな機能や、さらなる操作性のブラッシュアップに期待

現状、業務内容に合わせてSS1の各機能を余すことなく使えており、コストパフォーマンスに優れていると思っている。今後新しい機能やより使い勝手の良くなる運用方法などが生まれれば、前向きに活用していきたい。