IT資産管理ツール選定のきっかけ

正確で透明性のあるIT資産管理を目指して

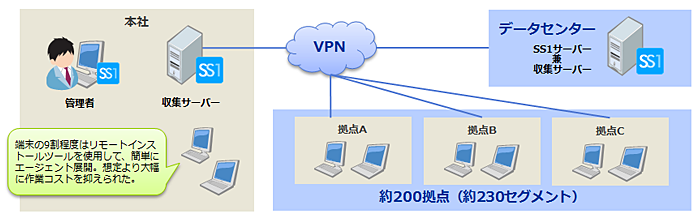

SS1導入以前は、Googleのスプレッドシートに入力したPC出荷台帳と現場スタッフによる棚卸をベースとして管理をおこなっていた。 しかし、200拠点を超える店舗のスタッフの多くはITリテラシーが高いとは言えず、棚卸が正確にできているか、こちらの指示を理解しているか不安な状態だった。 PCの購入依頼を受けて出荷したものの、箱に入ったまま放置されているケースがあるなどの問題も発生していたため、正確なデータを定期的に収集して管理できる体制を整えたかった。

内部/外部/グループ監査への対応

当部署では、社内外の監査に対応しており、ウイルス対策ソフトのインストールを徹底できているかの確認や、各種証跡の保存・資料提出などに多大な時間を費やしていた。 また、セキュリティにまつわる事件・事故が頻発していたことで、当社における対策をどうするか具体的に策定する必要が生じていた。

プライバシーマーク取得に向けたセキュリティ体制の確立

また、会社としてプライバシーマークを取得するという方針にあわせ、USBメモリの利用制限などセキュリティ関連の強化が求められていた。 そこで社内承認をとりやすい絶好のタイミングと判断し、IT資産管理ツールの導入検討を開始した。

SS1に決めた理由

オールインワンタイプに比べ、無駄なコストを抑制できること

もともとIT資産管理ツールの存在は把握しており、一度オールインワンタイプの製品の導入を検討したことがあった。 しかし概算金額が大幅に想定コストをオーバーし、導入を見送った。 その後、しばらくして立ち寄った展示会で、たまたまSS1に出会い、機能を選んで導入できるため無駄なコストが抑えられること、後からオプション機能を追加できる柔軟性に魅力を感じた。

導入後のことを考え、相談しやすさ・サポート対応力を重視

さまざまなIT資産管理ツールがあるが、当社は機能よりも導入後に発生する要件に対応できるサポート体制に重点をおいた。 導入前から親身に相談に乗ってくれたことや、サポートの実績を踏まえ、信頼をおけると判断しSS1を選んだ。

導入効果

ストレスだった監査へスムーズに対応できる

スプレッドシートによるIT資産管理がSS1に変わったことで、いつでも最新の端末情報を確認できるようになり、監査に提出する資料の作成作業も大幅に削減できた。 ウイルス対策ソフトが全台にインストールされているか、ワクチンファイルは最新版になっているかなど、監査で求められる質問事項に対し事前に準備してスムーズに対応できている。

各拠点のIPアドレスの割当状況も把握できるため、コマンドプロンプトでPingを打ち、空き状況を調査するといった手間がなくなった。 コマンドを知らない管理担当者でも、簡単に利用者へ空いているIPアドレスを払い出すことが可能となった。

「Windows10」自動アップデートによる影響拡大を回避

当社では現在Windows7を標準で利用しているが、 Microsoftの無償アップグレードサービスにより知らないうちにWindows10に切り替わってしまった端末があり、 現場から「PCの画面がいつもと違う」といった問い合わせが数件発生した。

このようなケースが200を超える全国の拠点で起こっては大変なことになる、また業務システムへの影響も計り知れないと考え、 SS1でこの問題を解決できないかディー・オー・エスに相談した。翌朝には手順書付きで対応方法の回答が得られ、 SS1のファイル配布機能により対象PCのレジストリを更新することで、自動アップデートを回避し、事なきを得た。

現場のことを考えたUSBメモリ利用制限

USBメモリの利用については社内ワークフローでの申請を必須とし、システム部で調達してSS1で使用許可したUSBメモリ以外は禁止としている。 SS1で事前に「あと一ヶ月で使えなくなる」「利用時は事前申請が必要」というメッセージを表示させ、猶予期間を設けることで、 大きな混乱も無く、スムーズにUSBメモリの利用制限による情報漏洩対策を実現できた。

また、USBメモリの調達・情報登録をおこなうスタッフには、必要最小限の管理権を付与しSS1を使用させており、業務負荷の分散にも役立っている。

ランサムウェア感染の原因特定、予防処置もSS1で

ランサムウェアに感染してしまったPCの経緯を調べるために、SS1のログ機能を有効活用している。 ランサムウェアがファイルを暗号化する際に一斉変更されるファイルのタイムスタンプを確認することで、 おおよその感染日時を特定し、その時点のWebブラウザのアクセス履歴から感染元URLを探し当てることができた。

スピーディに原因を究明することで、該当サイトへのアクセスのブロック・信頼できないサイトの閲覧を避けるように指導するなど、予防処置につなげることができている。

今後の展望

ソフトウェア資産管理(SAM)への取り組み

今後は、SAMの実施によるソフトウェアライセンスの最適化、コスト削減などを視野に入れている。

個人情報を含む印刷物の放置禁止など、さらなるログの活用

さらなるセキュリティ体制の強化を目指して、印刷ログの活用やアラート機能を使った社員への牽制・抑止効果を高めていきたいと考えている。