Windows Update管理を解説!効率的に更新する方法とは?

・「Windows Updateには「機能更新」と「品質更新」があり、頻度や影響が異なる。

・パッチを一元管理すれば、適用漏れや不具合リスクを抑えられる。

・複数端末のWindows Updateを管理する場合、運用の手間やネットワーク負荷が課題となる。

・WSUSやWindows Update for Business、IT資産管理ツールなどで効率化できる。ただし、WSUSは現時点でMicrosoft公式より非推奨となっているため、活用はおすすめできない。

・IT資産管理ツールSS1/SS1クラウドなどのツールは、更新制御・帯域制限・対象端末の選別に対応しているため、Windows Update管理ツールとして有用である。

組織内で利用している端末のOSがWindowsであった場合、Windows Update機能によって更新プログラムを適用できます。

Windows Updateでは、自動更新を有効にすることで定期的に最新の更新プログラムを取得/適用し続けてくれます。セキュリティ上の脆弱性をなくすという意味では安心の機能なのですが、IT担当者にとってはしばしば悩みの種となっていることでしょう。

さまざまな業務システムと連携して稼働している組織の端末にとって、更新プログラムの自動適用は、システム不具合のリスクと常に隣り合わせだからです。

そこでIT担当者がおこなわなければならないのが、Windows Updateの一元管理です。

今回は、Windows Updateを管理するメリットや課題、おすすめの解決方法をご紹介します。

・Microsoft社製サービスによるWindows Update管理

・Windows Updateを管理するメリット

・Microsoft社製ツールによるWindows Update管理の課題

・IT資産管理ツールによるWindows Update管理がおすすめ

・まとめ

Windows Updateとは?

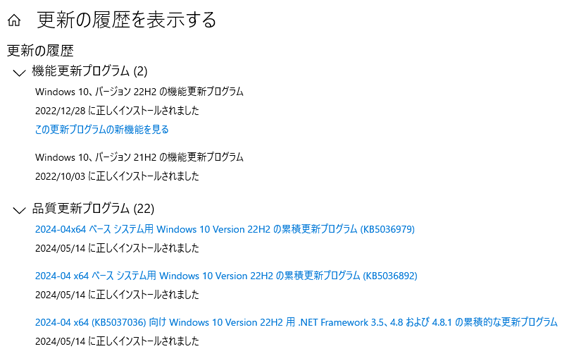

(Windows Updateから確認できる過去のパッチ適用履歴)

(Windows Updateから確認できる過去のパッチ適用履歴)

Windows端末には、脆弱性に対する修正パッチや新機能などを適用させるための「更新プログラム」が定期的に配布されています。

Windows Updateは、それらの更新プログラムのダウンロード/インストールをおこなうために搭載されている標準機能です。

ちなみに更新プログラムは2つに大別されます。

| 機能更新プログラム (FU:Feature Update) | Windows大型アップデートとも呼ばれ、主に新しい機能追加などを実施するもの。 1年に1回の頻度で配信されている。 |

|---|---|

| 品質更新プログラム (QU:Quality Update) | 主にセキュリティパッチや軽微な修正を含み、毎月第2火曜日に配信されている。 「セキュリティ更新プログラム」「重要な更新プログラム」「サービススタック更新プログラム」「ドライバー更新プログラム」など細かい分類が存在する。 |

Microsoft社製サービスによるWindows Update管理

Microsoft社は、Windows Updateを管理する方法としていくつかのツールやサービスを用意しています。

Windows Update for Business(Windows Update クライアントポリシー)

「Windows Update for Business」は、Windows Updateを組織的に管理するのに役立つサービスです。ちなみに2025年3月31日より「Windows Update クライアントポリシー」へ名称が変更されています。

Windows Update for Businessを利用することで、クライアント端末がMicrosoftから直接取得したパッチに対して、組織のIT担当者が更新タイミングなどを細かくコントロールできるようになります。これらの制御は、グループポリシーやMicrosoft IntuneなどのMDMツールを介して実施可能です。

・機能更新プログラム

・品質更新プログラム

・ドライバー更新プログラム

・Office製品(※)などMicrosoft製品の更新プログラム

Windows Update for Businessの設定方法

Windows Update for Businessは、利用するツールによって設定方法が異なります。

②ローカルグループポリシーを利用する

③Microsoft Intuneほか、MDM製品を利用する

①はAD環境を用いた方法です。無料で実現できるうえ、複数台への一括ポリシー適用に対応しています。PC一台一台を操作する余裕がある場合は、各端末の設定を直接変更する②の手法もとれるでしょう。

③についてはMDM製品のライセンス料が必要となりますが、その分柔軟かつ複雑なポリシーを設定可能です。

自社の状況を鑑みて、利用するツールを選択してください。

WSUS

WSUS(Windows Server Update Services)とは、Microsoftから配信された更新プログラムをダウンロードし、保存しておけるオンプレミス型のツールです。

WSUSを構築することで、「更新プログラムをWSUSが代表して取得⇒社内ネットワーク経由で各端末へ配信する」という仕組みを構築できます。更新プログラムをクライアント端末が個別に取得しなくてもよくなるため、外部通信量を大幅に抑えられるというのがメリットです。

しかし、WSUSは2024年9月に開発終了がアナウンスされました。したがって、現在WSUSを利用している場合、別のツールへの移行が推奨されています。

Windows Updateを管理するメリット

冒頭で述べた通り、Windows Updateは基本的に自動適用となっているため、管理者側でクライアント端末に対して作業をおこなわずとも最新のパッチをあて続けることはできます。

しかし、あえて管理者側で一元管理することで、以下のようなメリットがあります。

更新プログラムの適用漏れを防げる

管理者側でOS情報を常に把握しておくことで、更新プログラムの適用漏れを防げるようになります。

更新プログラムの適用漏れによって生じるもっとも大きなリスクは、サポート期限の切れたOSを使い続けてしまうことです。サポートが切れてしまうと新たな修正プログラムが配信されなくなるため、脆弱性に対処できなくなってしまいます。

管理者側でOS情報を一元管理することで、適用漏れがある端末をなくし、これらのリスクに対応できます。

編集部からの一言コメント

管理者は常に最新のパッチをあてているつもりでも、「不具合によってパッチ適用が途中で終了していた」「ユーザーが勝手に自動更新をオフにしていた」など、現場任せのWindows更新にはトラブルがつきもの。なるべく組織として一元管理できる体制を整えるようにしましょう。

更新プログラムに付随する不具合を防げる

更新プログラムの適用によって、業務で利用しているシステムやアプリケーションに不具合が生じたり、端末が動作しなくなったりすることがあります。

Windows Updateを管理者側でコントロールできていれば、先に検証用端末に対して更新プログラムを適用し、動作確認をおこなったうえで全体に展開するといった運用が可能です。

ユーザー側は常に動作確認済みのパッチを適用できるため、更新プログラム適用によって業務に支障が出てしまう危険性を低減させられます。

適用する更新プログラムやタイミングを選別できる

利用しているシステム・サービスとの互換性を気にして、むやみなパッチ適用を躊躇するケースはよく聞かれます。

こういった場合は、管理者側で適用するパッチの種類を意図的に選別するのが効果的です。

また、更新タイミングを業務時間外などに指定することで、事業が中断されてしまうといったアクシデントも回避できます。

このように、管理者側でWindows Updateを一元管理することには「組織内の業務とセキュリティ体制強化のバランスをとれる」という大きな利点があるのです。

Microsoft社製ツールによるWindows Update管理の課題

ここまで、Windows Update管理のメリットについてご紹介してきました。しかし、Microsoft社製品を利用した管理には課題も存在します。

ネットワーク負荷

管理者側で一括して更新プログラムの適用をおこなう際、一斉にパッチのダウンロードを始めてしまうと、社内ネットワークに負荷がかかってしまい通常業務の妨げとなります。

こうした状況を避けるために、WSUSでは社内ネットワークを活用した一括配信手法をとっていました。しかし、この方法では社外ネットワークにしか接続していない外出用端末やテレワーク端末に対してUpdate管理をおこなえません。

またWUfBによる管理を実施する場合、業務時間外の深夜にパッチ適用をおこなう・部門/拠点ごとに適用日を分散するなどの工夫が必要となりますが、設定が煩雑になってしまうため管理の難易度が跳ね上がります。

ネットワーク負荷を軽減しつつ適切なUpdate管理をおこなうにあたって、無料で用意されているサービスだけで対応するのは非常に困難です。

Microsoft製品特有の知識が必要

Microsoft社製品は、独特のインターフェースや日本語の言い回しに特徴があります。人によってはこの画面や使い勝手に馴染めず、管理が難航するケースもあるようです。

ネットワーク負荷軽減のため、あるいは事前検証のために段階的なパッチ配信をおこなう際も、適切なポリシーを設定するための知識がなければ目的を達成できません。Microsoft社製品によるWindows Update管理をおこなう場合は、特有の単語や管理上の考え方などをマスターしておく必要があります。

IT資産管理ツールによるWindows Update管理がおすすめ

Micorosft社製品によるWindows Update管理が不安な場合は、サードパーティ製品の活用を検討することをおすすめします。

例えば端末を統括管理できるIT資産管理ツールには、更新プログラム管理機能が搭載されているものも多くあります。

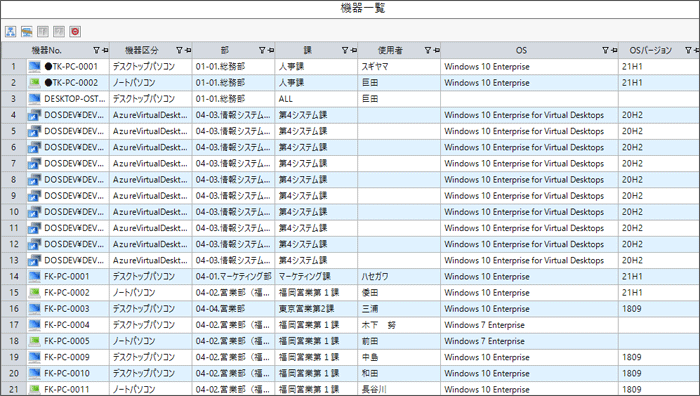

もともと、IT資産管理ツールとは組織内にあるPCやソフトウェアといったIT資産の最新情報を収集し、自動で台帳化できる製品です。その一環として各端末のOS情報も収集されるため、組織全体の現状把握も簡単におこなえます。

(端末情報と共に、OSの詳細な情報まで把握可能)

(端末情報と共に、OSの詳細な情報まで把握可能)

OS情報の収集に付随して、多くのIT資産管理ツールには更新プログラムの適用タイミングや適用端末を選別できる機能も搭載されています。 また、Microsoft製品に対する知識や習熟度がどうしても必要となるMicrosoft社公式のツールと比較し、管理画面がわかりやすいという声もあるようです。

Windows Update管理ツールを選ぶポイント

Windows Update管理をおこなえる専用ツールにはさまざまな種類があります。自社にあったツールを選定する際は、各ツールのメリット・デメリットを鑑みながら検討するとよいでしょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| WSUS | ・無料(サーバーライセンス費用は別) ・ネットワーク負荷を軽減できる ・パッチ配信を個別に承認可能 ・段階的なパッチ配信が可能 | ・管理画面が煩雑 ・サーバー構築などの知識が必要 ・Officeの更新プログラムに非対応 ・社内ネットワークへの接続が前提 |

| Windows Update for Business | ・無料 ・社外端末も管理可能 ・サーバー不要 | ・パッチを取捨選択できない ・閉域網内の端末に非対応 ・外部通信に一定の負荷がかかる |

| IT資産管理ツール | ・管理画面がわかりやすい ・ネットワーク負荷を軽減できる ・パッチを取捨選択できる ・段階的なパッチ配信が可能 ・製品によっては、インターネット接続/未接続端末のどちらにも対応可能 ・パッチ管理以外の機能も豊富 | ・有償 ・ツールによってサーバーが必要 |

Windows Update管理を実施できるIT資産管理ツール「SS1」シリーズ

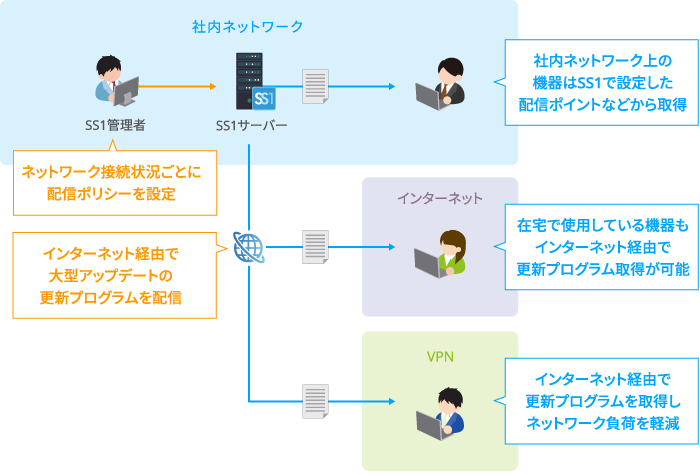

「社内外の端末に対して統括したWindows Update管理をおこないたい」「なるべくわかりやすい管理画面で運用したい」というニーズがある場合は、IT資産管理ツールのなかでもSS1/SS1クラウドの導入をおすすめします。

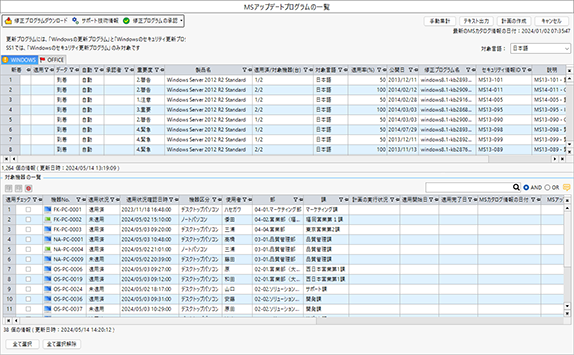

(実際の管理画面)

(実際の管理画面)

SS1の更新プログラム管理機能は、「機能更新プログラム」「セキュリティ更新プログラム」「Office更新プログラム」に対応しており、見やすい管理画面で適用するパッチや端末を選択できるうえ、配信スケジュールも自由に設定することが可能です。

また、インターネット経由での配信・社内ネットワーク経由での配信のどちらにも対応しています。

加えて、更新プログラムダウンロード/アップロードにおける帯域幅も設定できるなど、ネットワーク負荷軽減に役立つさまざまな機能を多数搭載しています。

それ以外にも、SS1は端末管理やログ管理、USBメモリなどの接続制限機能など、IT運用全般に活用いただける各種機能を取り揃えています。

更新プログラム管理だけではなく、IT資産管理全体に関してお悩みがあれば、ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

組織でWindows Update管理をおこなう場合、手作業での管理はIT担当者に大きな負担がかかってしまいます。

作業の効率化や、より確実なWindows Update管理を目指すのであれば、専用ツールの導入を検討するとよいでしょう。

まずは無料で使えるMicrosoft社提供のツールを試してみるのも選択肢の一つですが、組織のネットワーク環境や業務内容によっては、ツールの仕様とあわなくなる可能性もあります。そのときは、より柔軟な対応が可能であるIT資産管理ツール「SS1」シリーズの活用をご検討ください。

ちなみに、当サイトではWSUSとSS1の機能の違いをまとめたお役立ち資料も配布しています。気になる方は、こちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。

IT資産管理ツールSS1/SS1クラウドを開発・販売している、株式会社ディー・オー・エスの営業企画部メンバーで構成されています。IT資産管理・ログ管理・情報セキュリティ対策など、情シス業務の効率化に役立つ最新トレンド情報を随時発信中!

セミナー情報

セミナー情報

補足

Windows Update for Businessで管理できるOffice更新プログラムは、MSI形式のもののみです。現在主流となっているクイック実行形式の更新はおこなえませんので注意しましょう。