Microsoft Defenderを徹底解説!概要や適切な運用方法をご紹介

サイバー攻撃が多様化する昨今、端末のセキュリティ対策に関する情報システム担当者の悩みは尽きません。

そのようななか、コスト削減とセキュリティ対策関連業務の効率化を狙い、Microsoft Defenderを活用する企業が増えています。

本記事では、Microsoft Defenderの概要とそのメリット・デメリット、そして効率的な運用方法をご紹介します。

※本記事における「Microsoft Defender」は、特別な記載がない限りWindows OS標準搭載の「Microsoft Defender ウイルス対策」を指します。

・Microsoft Defenderの製品ラインナップ

・Microsoft Defender製品の選びかた

・Microsoft Defenderの機能

・Microsoft Defenderの性能の高さは?

・Microsoft Defenderの設定手順

・Microsoft Defenderのメリットとデメリット

・Microsoft Defenderだけでウイルス対策は大丈夫なのか?

・Microsoft Defenderのおすすめ運用方法

・まとめ

Microsoft Defenderとは?

Microsoft Defenderは、Windows Vista以降のOSで標準搭載されているウイルス対策ソフトウェアです。

「多くのユーザーが、サードパーティー製のセキュリティ対策ソフトを導入することなく無防備な状態でPCを利用している」という現状を受け、あえてファーストパーティーであるMicrosoft社が開発に力を入れ始めたといわれています。

そういった経緯を受け、「セキュリティ対策ソフトが未導入のユーザーであっても安全にPCを利用できるように」という考えのもと、Microsoft DefenderはWindows OSにプリインストールされることになったと推測されます。

Windows DefenderからMicrosoft Defenderへ 名称の遷移

Microsoft Defenderでは、現在に至るまでに複数回の名称・サービス提供内容の変更がおこなわれています。

もともとは、Windows XP用のスパイウェア対策ソフトとしてリリースされたのが始まりでしたが、その後Windows Vista以降のOSでセキュリティ対策ソフトとして標準搭載されるようになり、Windows 8から「Windows Defender」と名称が改められました。

そして現在、OSに標準搭載されているタイプのWindows Defenderは「Microsoft Defender」と名前を変えて、「Windows セキュリティ」という名称のサービスに含まれる形で提供されるようになっています。

各機能については、後述の「Microsoft Defenderの機能」をご参照ください。

個人向けMicrosoft 365利用者にはアプリ版の提供もあり

ちなみに2023年には、OSに標準搭載されているものとは別で、個人向けのサブスクリプション製品であるMicrosoft 365 PersonalやMicrosoft 365 Familyを契約しているユーザーに対し、アプリ版「Microsoft Defender」の提供も開始されました。

このアプリには、Windowsに内蔵されているセキュリティ機能としての「Microsoft Defender ウイルス対策」などと連動して、他に所有している端末(Windows/Mac/iOS/Android)をまとめて保護し、その状態を確認するといった機能が搭載されています。

これによって、企業向けのMicrosoft Defenderシリーズに搭載されているようなダッシュボード機能を、個人や家族でも利用できるようになります。

少し紛らわしいですが、Windows標準搭載の「Microsoft Defender」とは別のものという点に注意しましょう。

Microsoft Defenderの製品ラインナップ

本記事の執筆時点(2025年8月)において、Microsoft Defenderには複数の製品ラインナップが存在しています。 主なものは以下の通りです。

Microsoft Defender XDR

Microsoft Defender XDR(旧:Microsoft 365 Defender)は、組織のエンドポイント・ID・メール・アプリ全体に対する保護・検出をおこなえる統合型セキュリティソリューションです。

下記のMicrosoft Defender製品から得られた情報を包括的に管理・運用することで、組織のセキュリティ対策強化に寄与します。

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloudは、さまざまなサイバー脅威からクラウドベースのアプリケーションを保護するように設計された製品です。

クラウドの設定ミスを防止する「CSPM(Cloud Security Posture Management)」と複数のクラウドサービスを一元的に監視・保護する「CWPP(Cloud Workload Protection Platform)」をMicrosoft Azure上で提供します。

また、クラウドサービスのなかでも特に強化したいリソースについては、下記の通り追加の有償プランも用意されています。

Microsoft Defender for IoT

Microsoft Defender for IoTは、IoTおよびOTデバイスの脆弱性や脅威の特定に特化したソリューションです。エージェントレスのデバイス監視が可能という特長を持っています。

Microsoft Defender Threat Intelligence(TI)

Microsoft Defender Threat Intelligenceは、攻撃者の活動や攻撃パターンを詳細に追跡する脅威インテリジェンスプラットフォームであるとMicrosoft社公式で表現されています。

具体的な内容は、Microsoftが収集した膨大なセキュリティに対する情報や専門家からの知見をライブラリ形式で閲覧できるというもので、攻撃者の名称や攻撃手順などの最新情報を提供します。

Microsoft Defender for Office 365

Microsoft Defender for Office 365は、Microsoft 365の主要な電子メールと連携したセキュリティソリューションです。

電子メールのフィルタリングを目的としたサービスで、マルウェアやウイルス、有害なリンクから組織を保護する機能が備わっています。

Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender for Endpointは、PCやタブレット、アクセスポイントなどをはじめとした、あらゆるエンドポイントを保護するサービスです。

エンドポイントに対するセキュリティ脅威を自動で検出・除去し、攻撃からの被害を最小限に抑えられます。

Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identityは、Active Directoryへの攻撃を検知・調査するサービスです。

また、侵害されたアカウントを無効化する機能も備わっています。

Microsoft Defender for Cloud Apps

Microsoft Defender for Cloud Appsは、組織で利用されるSaaSの監視をおこなえる製品です。

組織におけるSaaS利用状況の可視化や、意図しないサービスへのデータアップロード制限といった機能が搭載されています。

Microsoft Defender 脆弱性の管理

Microsoft Defender 脆弱性の管理は、主に脆弱性対応の効率化を目的としたソリューションです。組織内の端末などに対する脆弱性を監視・検出して、リスク評価から対応の優先順位付け、修復状況の追跡まで実施できます。

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinelは、ログデータを集約・分析して外部攻撃やインシデントに対応するSIEM(Security Information and Event Management)です。

集約したログデータから脅威とみなされるものを検出し、端末の隔離やウイルス拡散の防止などを人の手を介さずにおこなえます。

Windows 標準搭載のMicrosoft Defender機能

そのほかにも、Microsoft Defenderにはさまざまなシリーズが存在します。

なかには一部のWindows OSのみでしか機能しないものもありますので、詳細はMicrosoft社公式サイトをご確認ください。

・Microsoft Defender ウイルス対策

・Microsoft Defender ファイアウォール

・Microsoft Defender アプリケーションコントロール

・Microsoft Defender Application Guard

・Microsoft Defender SmartScreen

Microsoft Defender製品の選びかた

Microsoft Defenderの製品ラインナップについてご紹介いたしましたが、「結局どれを導入すればよいのかわからない」とお悩みの方も多いでしょう。

本章では参考までに、Microsoft公式で推奨されている組織規模別のMicrosoft Defender製品をご紹介します。

| 大企業向け | ・Microsoft Defender XDR ・Microsoft Defender for Cloud |

|---|---|

| 300名以下の中小規模企業向け | ・Microsoft Defender for Business |

| 個人向け | ・標準搭載のMicrosoft Defender ウイルス対策 ・アプリ版Microsoft Defender(Microsoft 365 Personal/Family) |

Microsoft Defenderの機能

Microsoft Defenderのメリット・デメリットを確認する前に、Windows セキュリティとしてWindows 10/11端末に標準搭載されている本製品の機能について簡単にご紹介します。

ウイルスと脅威の防止

デバイスに対する脅威を監視し、スキャンを実行します。また、不正なアクセスから特定のフォルダを保護することも可能です。

スキャンに用いられる定義ファイルは、WindowsのOSアップデートと同じタイミングで自動的にダウンロードされます。

アカウント保護

パスワードの変更やWindows Helloによるアカウント管理・保護をおこなえる機能です。

Windows Helloとは、顔・光彩・指紋・PINコードなどを利用して、デバイスやオンラインサービスなどにサインインできる生体認証サービスを指します。

ファイアウォールとネットワーク保護

ファイアウォールの状態や、デバイスが接続されているネットワーク状況を設定・確認できます。

ドメインネットワーク・プライベートネットワーク・パブリックネットワークの三つのネットワーク種類ごとにファイアウォールの設定をおこなえ、必要であれば監視ログまで確認可能です。

アプリとブラウザーコントロール

Microsoft Defender SmartScreenを利用し、危険なアプリ/ファイル/Webサイト/ダウンロードからデバイスを保護します。

危険と判断されたアプリやファイル、悪意のあるWebサイトなどをブロックしたり、警告表示をおこなったりできる機能です。

デバイスのセキュリティ

悪意のあるソフトウェアによる攻撃からデバイスを保護します。

重要なプロセスをメモリ内で分離し、マルウェアなどの攻撃から保護する「コア分離」や、デバイスの暗号化を強化する「セキュリティプロセッサ」の設定機能などが含まれます。

デバイスのパフォーマンスと整合性

ストレージ容量・アプリとソフトウェア・バッテリー駆動時間・Windows タイムサービスの4つの項目を監視し、正常性のチェックをおこなえます。

問題があれば警告が表示され、問題解決のための推奨事項まで提示されます。

ファミリーオプション

子どもの利用に対するさまざまな制限をおこなえます。

不適切なWebサイトへのアクセス制限をはじめ、デバイスの利用時間の制限やアプリ/ゲームのブロック、Microsoft Storeへの課金管理なども実行可能です。

主に個人でのWindows利用の際に活用できる機能となっています。

以上が、Windows セキュリティに含まれているMicrosoft Defenderの機能です。

Microsoft Defenderの性能の高さは?

Microsoft Defenderを企業として導入するのであれば、ウイルス対策ソフトとしての実力がどの程度のものかを把握しておきたいところです。

Microsoft社公式によると、Microsoft Defender ウイルス対策は、ドイツのセキュリティソフトウェア調査会社AV-TESTが実施した2021年1月以降のテストにおいて、マルウェア感染に対する保護スコアで最高得点を獲得したとあります。

これはその他のサードパーティー製品とほぼ互角の結果であり、Microsoft Defenderの優秀さを裏付けるものです。

一昔前の「Windows Defender」というと、無料で使えるちょっとしたウイルス対策機能というイメージもありました。

しかし現在そのような印象は完全に払しょくされ、法人利用においても一定の役割を果たせるソリューションになっているようです。

Microsoft Defenderの設定手順

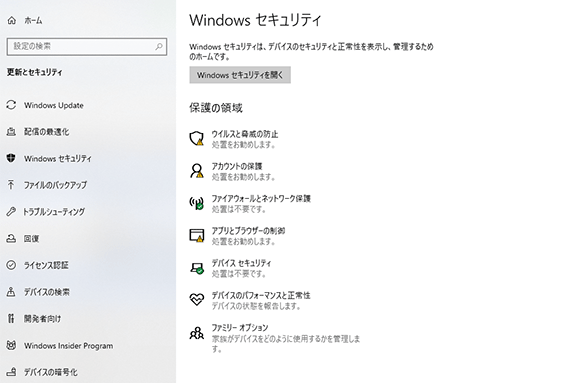

標準搭載されているMicrosoft Defenderが有効になっているかどうかは、端末の設定画面から簡単に確認できます。

1.設定画面を開く

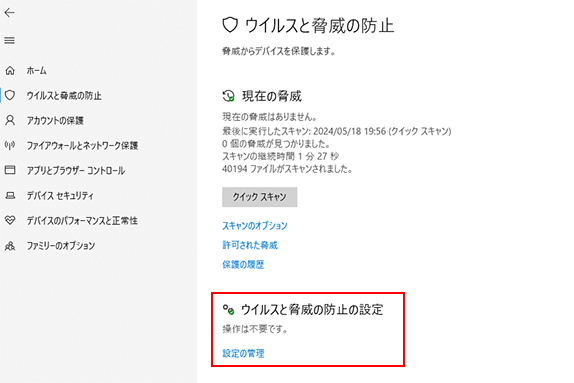

スタート>設定>更新とセキュリティ>Windows セキュリティ>ウイルスと脅威の防止>設定の管理 の順に選択します。

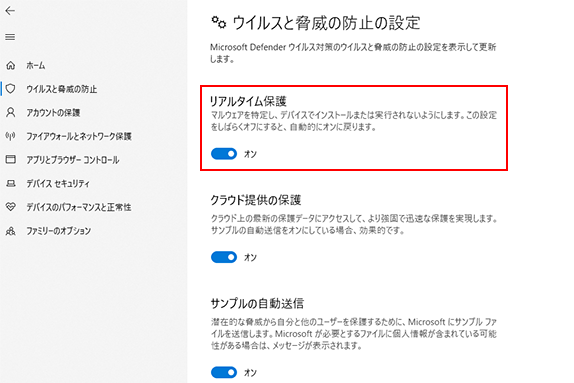

2.「リアルタイム保護」のオン/オフを確認する

「リアルタイム保護」の欄のオン/オフを切り替えることで、Microsoft Defenderの有効状況を操作できます。

ただし、ここでリアルタイム保護を「オフ」にしたとしても、一定時間が経つと自動的に「オン」へ切り替わる仕様となっている点には注意が必要です。

Microsoft Defender無効化の懸念点

Microsoft Defenderのリアルタイム保護は、前述の通り一時的に無効にしたとしてもすぐに有効へ切り替わるよう設定されています。

とはいえ、レジストリ設定を編集することによって完全に無効化することも可能です。

このように、他システムとの兼ね合いやスキャン実行中のメモリ圧迫などを気にして、Microsoft Defenderを無効にするケースもときどき聞かれます。

しかし、Microsoft Defender以外のセキュリティソフトを導入していない状態でリアルタイム保護をオフにしてしまうのはおすすめできません。脅威に対してデバイスが無防備な状態となってしまい、セキュリティリスクが格段に跳ね上がってしまうためです。

編集部からの一言コメント

他のウイルス対策ソフトを入れると、Microsoft Defenderは自動でオフになります。無効にする場合は、必ず代替ツールで端末を保護しましょう。

Microsoft Defenderのメリットとデメリット

ではMicrosoft Defenderを企業で活用する場合、どのようなポイントを注視すべきでしょうか。

ここからは、Microsoft Defenderの企業導入におけるメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

メリット② Windowsアップデート時のトラブルが少ない

デメリット① 機能・サポート面での不足

デメリット② 集中管理がしづらい

メリット① 基本的に無料で利用可能

Microsoft DefenderはWindowsに標準搭載されているため、基本的に料金は掛かりません。

また先述の通り、外部機関のテスト結果では他の有償ソフトウェアと肩を並べる結果を残しています。

「端末に対し、まずは基本的なアンチウイルス機能を利用したいが、そのための多額の投資には抵抗がある」と考えている企業にとっては、この性能が無償で提供されることはうれしいポイントでしょう。

メリット② Windowsアップデート時のトラブルが少ない

Microsoft DefenderはWindows OSに標準搭載の機能である関係上、大型アップデートに伴うトラブルが極めて少なくなっています。

サードパーティー製品の場合、OSアップデートによる仕様変更のたびに動作確認やアップデート作業をおこなう必要があり、最悪のケースだとそのまま一部機能が利用できなくなる可能性もあります。

そうなると製品の提供元より修正パッチが配布されるのを待たねばならなくなるため、その期間端末は危険にさらされる...といったことも起こりうるのです。

しかし、Microsoft Defenderであればそういった心配をする必要なく運用できます。また、新しく端末を購入した際に改めて導入する手間もありません。

導入/運用にかかるコストを大きく抑えられるため、これは常にリソース不足である情報システム担当者にとって大きなメリットです。

デメリット① 機能・サポート面での不足

先ほど、Microsoft Defenderのマルウェア検知率はサードパーティー製品と見劣りしないとお伝えしましたが、それ以外の箇所については不足があることも否めません。

例えば「未知のマルウェア検知」「迷惑メールや有害なWebサイト広告のブロック」、「すでに感染してしまったマルウェアの駆除」など、サードパーティー製品では実装されていることの多い機能は搭載されていません。また、運用などについて相談できるような専門のサポート窓口も存在しないため、問題が起きても自分で解決するしかないのが現状です。

デメリット② 集中管理がしづらい

Microsoft Defenderの管理ツールは、企業として細かく運用しようとした場合において若干使いにくい側面もあります。

実際、ソフトウェア製品レビューサイト「ITreview」のMicrosoft Defenderページに寄せられた口コミのなかでは、管理画面の使いにくさ/運用面での不便さに関する意見が散見されました。

Microsoft社製品やセキュリティ関連製品に関する詳細の知見がないと、直感的に運用していくことは難しいのかもしれません。

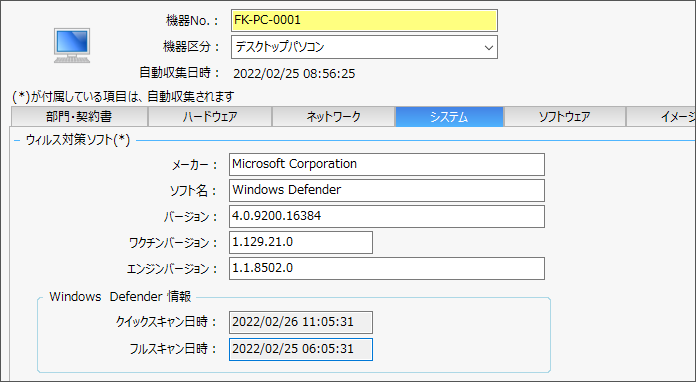

また、無償でMicrosoft Defenderを利用する場合は「どの端末がいつスキャンされ、ワクチンバージョンは最新なのか」といったことを簡単に確認できないという点にも注意が必要です。

補足

Microsoft Intuneなどを用いれば管理者向けレポートを作成できますが、各ツールのライセンス費用が掛かり、せっかくのコストメリットは失われます。

Microsoft Defender だけでウイルス対策は大丈夫なのか?

コストを削減しつつ楽に導入できるMicrosoft Defenderですが、「より高度なセキュリティ対策をおこないたい」「企業としてきちんと集中管理をおこないたい」と考える場合には別の運用方法を検討する必要があるようです。

サードパーティー製品など他ツールの導入

まず、Microsoft Defenderでおこなえる範囲よりもより高度なセキュリティ対策をおこないたいのであれば、やはり他ツールの導入は避けられないでしょう。

しかし、セキュリティに関するすべての機能を有した高価な製品を検討する必要はありません。

Microsoft Defenderの持つマルウェア検知能力は無償で活用しつつ、不足を感じるポイントにのみ部分的に投資するといった方法がおすすめです。

| Microsoft Defender + EDR製品 | EPPとEDRの両立 |

|---|---|

| Microsoft Defender + データのバックアップ体制強化 | ウイルス感染後の対策を万全に |

アドバイス

自社内のセキュリティ体制で、「何が足りていないのか」をしっかりと見極めたうえで、Microsoft Defenderをうまく活用しましょう。

IT資産管理と組み合わせた統合管理

一方、「Microsoft Defenderの集中管理をおこないたい」場合には、IT資産管理と組み合わせた統合管理が有効です。

IT資産管理には、Windows OSのバージョン管理などMicrosoft Defenderの運用と深く関わる作業がいくつも存在します。

また、「企業の端末を管理する」という観点において、IT資産管理の一環としてMicrosoft Defenderの管理をおこなうことは非常に合理的なのです。

Microsoft Defenderのおすすめ運用方法

具体的な統合管理の例として、IT資産管理とMicrosoft Defender管理の両方の機能を兼ね備えた、IT資産管理ツール「SS1」を活用する場合の運用方法をご紹介します。

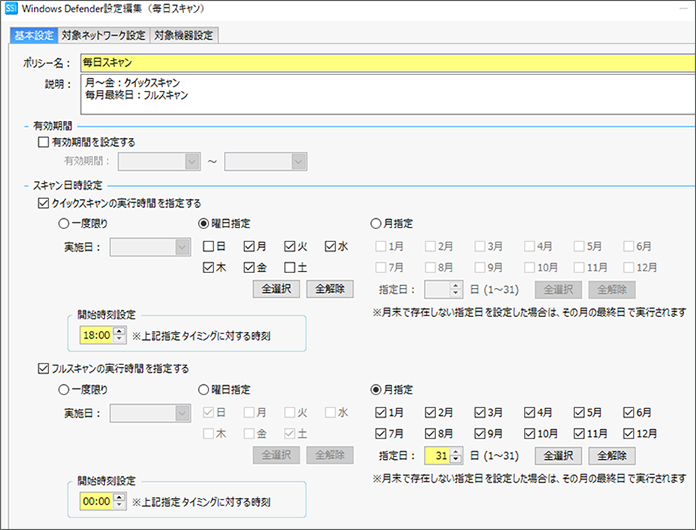

Microsoft Defenderのスキャン実行スケジュールを設定可能

SS1には、管理対象端末におけるMicrosoft Defenderのフルスキャン/クイックスキャンの実行スケジュールを一括で設定できる機能が備わっています。

(月ごと・曜日ごと・特定の日時など、細かなスケジュール設定が可能)

(月ごと・曜日ごと・特定の日時など、細かなスケジュール設定が可能)

クイックスキャンは毎日決まった時間に、フルスキャンは週に一回深夜に実行...というように、各端末に対し細かくスケジュール設定をおこなえます。

これにより「スキャン漏れによってウイルスの存在を見逃してしまう」といった事象を防げるため、企業端末のセキュアな運用に役立てられます。

端末ごとの最終スキャン実行日時は、各端末の詳細画面より逐一確認可能です。

(実際の管理画面)

(実際の管理画面)

スキャン実行結果によるネットワーク遮断

さらにSS1では、スキャン実行結果により「マルウェア感染の疑いがある」と判断された端末を、自動的にネットワークから遮断する機能も備えています。

よって、万一マルウェア感染が発生してしまった場合でも、被害の拡散を防ぎつつ迅速な対応をおこなえます。

定義ファイルの更新漏れ防止

定義ファイルを毎日更新する設定になっていない端末については「SS1セキュリティ診断機能」で洗い出すこともできますので、更新設定の漏れも見逃しません。

このセキュリティ診断機能についても定期的な実行スケジュールを設定できるため、スキャン実行と合わせて事前にセットしておくことで、ある程度Microsoft Defenderの運用業務を自動化できます。

Windows OSのパッチ管理も実現

SS1にはWindows端末の更新プログラム管理機能も備わっています。Microsoft Defenderの更新は基本的にOSの更新と同じタイミングで実行されるので、更新関連業務も同じ管理画面から実行可能です。

まとめ

Microsoft Defenderのメリット・デメリット、おすすめの運用方法についてご紹介しました。

「サードパーティー製品を利用しているものの、年間の費用やその他セキュリティ関連製品の導入にあたってのコストバランスで悩んでいる」という方は、一度OS標準搭載のMicrosoft Defenderの活用を検討してみるのもよいでしょう。

ただし、企業として求めるセキュリティレベルをこれだけで担保できるのかどうかについては慎重な判断が必要です。

そして仮にMicrosoft Defenderを導入した場合でも、日々の運用を怠ってしまえばその優秀な性能を無駄にしてしまう可能性もあります。

したがってMicrosoft Defenderを導入する場合には、IT資産管理と合わせて無駄や無理のない統合管理を実施するのがおすすめです。

その際には、それらの管理を実現できるIT資産管理ツール「SS1」の導入も視野に入れてみてください。

また、SS1には「BitLocker」の一括管理機能も備わっています。

BitLockerは、物理的な端末保護を目的としたMicrosoft社提供のセキュリティ製品です。

Windows端末のセキュリティ対策をおこなうなかで、Microsoft Defenderと合わせた運用を検討されるケースが増えていますので、こちらについても導入や運用をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。

IT資産管理ツールSS1/SS1クラウドを開発・販売している、株式会社ディー・オー・エスの営業企画部メンバーで構成されています。IT資産管理・ログ管理・情報セキュリティ対策など、情シス業務の効率化に役立つ最新トレンド情報を随時発信中!

セミナー情報

セミナー情報

アドバイス

法人利用にはMicrosoft Defender XDRやfor Cloud、for Businessが推奨されますが、まずはウイルス対策からはじめたい場合は標準搭載のMicrosoft Defenderを利用するのもおすすめです。

完全にすべての攻撃から身を守れるわけではないので、それぞれのメリットとデメリットをしっかり理解しておきましょう!