情報セキュリティガバナンスとは?重要性・仕組み・導入のポイントを徹底解説

年々高度化・多様化するサイバーリスクへの対応は、もはやIT部門だけでなく経営上の課題として扱うべき領域となっています。そのなかで注目されているのが、「情報セキュリティガバナンス」です。

本記事では、経営層の意思決定や組織全体の統制まで含めた重要な取り組みである「情報セキュリティガバナンス」について、基本的な定義から運用までのステップ、最新動向までをわかりやすく解説します。

・情報セキュリティガバナンスが重要な理由

・情報セキュリティガバナンスと他の「ガバナンス」の関係性

・情報セキュリティガバナンスを確立するフレームワーク

・情報セキュリティガバナンスの最新動向

・まとめ|これからの情報セキュリティガバナンスのあるべき姿

情報セキュリティガバナンスとは?

経済産業省では、情報セキュリティガバナンスについて以下のように定義しています。

より具体的には、情報セキュリティについて組織内の状況を監視する仕組みと、その内容をステークホルダーに対して開示し評価を得るための仕組みを構築・運用することを指します。

これらの仕組みの構築は、企業経営を支える「リスク管理」の一部として必要不可欠であり、事業運営をおこなううえで非常に重要です。

情報セキュリティガバナンスが重要な理由

情報セキュリティガバナンスは、組織運営において以下のような点で重要です。

組織全体でリスク管理を徹底するため

複雑化するサイバー犯罪に対応するには、セキュリティ製品を導入するだけで安心してはいけません。経営層が先頭に立って、組織として包括的に備えていくことが不可欠です。

情報セキュリティガバナンスを構築する際には、経営層が方針を打ち立て、それに沿った適切な人員配置・製品の導入・ルールの作成・従業員教育をおこなうというプロセスを踏みます。その過程でリスク管理が徹底されることにより、組織のセキュリティ体制が強化されます。

法令および規則を遵守するため

情報セキュリティガバナンスは、組織のコンプライアンス強化にも役立ちます。

日本の個人情報保護法や欧州のGDPR(一般データ保護規則)など、セキュリティに関する法令は年々増えてきており、さらに厳罰化されている傾向があります。

情報セキュリティガバナンスによってリスクに対する適切な評価・対策がおこなわれていれば、これらの法令に違反してしまうリスクを軽減できるでしょう。

信用性・ブランド価値の向上

組織としてセキュリティ体制が強固に構築できていると対外的にアピールすることで、取引先や顧客などからの信頼が向上します。

また、サプライチェーン攻撃などが深刻化している自動車業界などでは、一定のセキュリティ基準に満たない企業との取引を敬遠する動きもあります。いまや情報セキュリティガバナンスの確立は、組織の利益にも直結する問題となっているのです。

情報セキュリティガバナンスと他の「ガバナンス」の関係性

情報セキュリティガバナンス以外にも、〇〇ガバナンスと呼ばれる概念はいくつかあります。ここでは、それぞれの違いについて確認していきましょう。

コーポレートガバナンスとの関係性

「コーポレートガバナンス」とは、組織経営を利害関係者が監視し、経営上の不正を防ごうとする取り組みのことです。健全かつ透明性のある組織運営を目指すもので、主に経営上の不正リスクに対応することが目的となります。

組織の情報資産の保護に特化した情報セキュリティガバナンスとは、焦点を当てている箇所が異なっています。

| コーポレートガバナンス | 経営の透明性確保を目的とし、主に経営体制を監視するための仕組み。 |

|---|---|

| 情報セキュリティガバナンス | 組織内の情報資産保護を目的とし、関連するセキュリティリスクを監視するための仕組み。 |

ITガバナンスとの関係性

より類似した概念として、「ITガバナンス」があげられます。

ITガバナンスは、ITによって経営戦略を支援することに重きを置いている考え方です。

一方情報セキュリティガバナンスは、IT以外のシーンも含めたセキュリティリスクの管理・法令順守を重要視している点に違いがあります。

| ITガバナンス | 組織が持つITシステムを適切に管理・運用し、ITを通じて経営目標を達成するための仕組み。 |

|---|---|

| 情報セキュリティガバナンス | 紙の文書や物理的なセキュリティなど、ITに関係なく「情報資産」を守るための仕組み。 |

グローバルガバナンスとの関係性

経営者を外部の関係者が監督するコーポレートガバナンスに対して、経営者が国内外のグループ会社の業務を監視し、健全な経営による目標達成を目指す仕組みを「グローバルガバナンス」といいます。

明確な定義が定められた用語ではありませんが、主に海外子会社を持つ場合の体制整備を指すケースが多いようです。

情報セキュリティガバナンスとの違いはほぼコーポレートガバナンスの項と同じですが、現地法規制や文化的背景を考慮したセキュリティ体制を検討するうえで、「グローバルセキュリティガバナンス」という概念も存在しています。

それぞれ混同しないように注意しましょう。

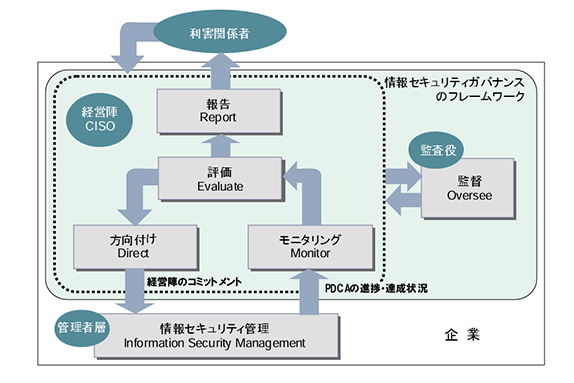

情報セキュリティガバナンスを確立するフレームワーク

効果的な情報セキュリティガバナンス確立には、フレームワークの活用が有効です。

ここでは、フレームワークを構成する5つの要素についてご紹介します。

方向付け(Direct)

第一段階の「方向付け(Direct)」では、経営層が組織のリスク管理方針を提示することで、組織全体のセキュリティ活動の方向性を定めます。

これには、どのリスクに・どのような姿勢で取り組むのか、またはどのリスクを許容するのか。対応の優先順位、セキュリティ投資の内容などが含まれます。

モニタリング(Monitor)

モニタリング(Monitor)は、策定した方針や施策が適切に実行されているかを定期的に監視し、それらの実効性を経営層が判断するための情報を収集する活動です。

この後に続く「評価(Evaluate)」の根拠となる情報を収集する過程であり、定めた規則の遵守状況や従業員による不正行為の有無などを確認する段階でもあります。

評価(Evaluate)

モニタリングで得た情報を基に、各方針や施策を評価するのがこのステップです。

実際に発生したインシデント件数の増減や法令違反の有無といった定量的な情報から、当初定めた目的・目標が達成されたかを見定めます。場合によっては、リスク管理方針の見直しなど「方向付け(Direct)」段階からやり直すこともあります。

監督(Oversee)

「監督(Oversee)」では、前述の3要素からなるPDCAサイクルが適切に遂行されていることを確認します。

必要に応じて第三者機関による「外部監査」や、社内部門による「内部監査」などを実施し、組織内の情報セキュリティ体制の適切性の判断・改善をおこなう段階です。

報告(Report)

これらの取り組みは株主・取引先・顧客といった利害関係者に適宜報告されます。

ステークホルダーたちは報告の内容を通して、当該組織の価値を評価し、投資先・取引先を選定するうえでの材料とするのです。

よって「報告(Report)」は、自社のセキュリティ活動を利害関係者に周知し、組織としての価値を示すステップであるといえるでしょう。

情報セキュリティガバナンスの最新動向

グローバル化やクラウドシフトの流れを受け、情報セキュリティガバナンスの在り方にも日々変化が生じています。

ここでは参考までに、2025年9月現在の最新動向をご紹介します。

NIST CSF ver.2.0に追加された「Govern」とは

2024年2月、NIST(米国国立標準技術研究所)のサイバーセキュリティフレームワーク(CSF)がver.1.1からver.2.0へ更新されました。

改訂前のver.1.1では、セキュリティ対策のフレームワークとして「識別(Identify)」「保護(Protect)」「検出(Detect)」「対応(Respond)」「回復(Recover)」の5要素を掲げていました。しかし今回の大改訂を経て、これらの要素の中心として「ガバナンス(Govern)」が追加されています。

これは、サイバーセキュリティ対策を組織のリスク管理戦略へより深く組み込ませるための変更だといわれており、国際的にも情報セキュリティガバナンスが非常に重要視されていることをうかがわせる出来事です。

デジタルガバナンス・コードとの関連性

日本国内では、経産省によって「デジタルガバナンス・コード」が公開されています。

「デジタルガバナンス・コード」とは「DX経営」を目指す経営者に求められる対応を取りまとめたものです。2020年11月の公開から時を経て、2024年6月には「デジタルガバナンス・コード3.0」へ改訂されました。

本文内では、情報セキュリティガバナンスの確立と運用が「望ましい方向性」として示唆されています。

IT技術を用いた経営革新を検討するうえで、情報セキュリティガバナンスは中心的な存在となってきているのです。

クラウド環境における情報セキュリティガバナンス

クラウド活用が進むことで、情報資産の取り扱い方法にも大きな変化が生じています。

クラウドサービスを利用しているのであれば、その利用状況を鑑みて情報セキュリティガバナンスの「方向付け(Direct)」の変更やリスクレベルの再評価などをおこなう必要があります。

特にクラウド環境においては、各クラウドサービス提供元との責任分界や、クラウド特有の情報セキュリティ施策の検討が重要です。また、個人情報保護法やGDPRには、クラウド利用時の具体的な規制内容が定められています。

こうした環境の変化に応じて、都度組織のガバナンス体制やコンプライアンス対応を見直すようにしましょう。

まとめ|これからの情報セキュリティガバナンスのあるべき姿

情報セキュリティガバナンスは、単なる技術的な防御を超えた「経営戦略の一部」として取り扱うべきテーマです。経営層のリーダーシップ、全社的な統制、継続的な改善がそろってはじめて効果を発揮します。

今後も新しい脅威や規制、デジタル技術が登場するなかで、自社の状況にあわせて柔軟に取り組みを変化・継続させ、組織の持続的成長と社会的信頼の確立を目指していきましょう。

IT資産管理ツールSS1/SS1クラウドを開発・販売している、株式会社ディー・オー・エスの営業企画部メンバーで構成されています。IT資産管理・ログ管理・情報セキュリティ対策など、情シス業務の効率化に役立つ最新トレンド情報を随時発信中!

セミナー情報

セミナー情報

補足

「方向付け」⇒「モニタリング」⇒「評価」は、連続的なサイクルとなっています。