SNS型投資詐欺に対して求められる情シスの対応とは?

SNSで投資詐欺の被害に遭う利用者が後を断ちません。利用者の問題だと感じるかもしれませんが、企業としても放置できない状況になっています。情報システム担当者としてどのような対応が求められるのかを解説します。

投資詐欺の被害実態

まずはどのくらいの被害が発生しているのか、警察庁が出しているデータをもとに確認しましょう。

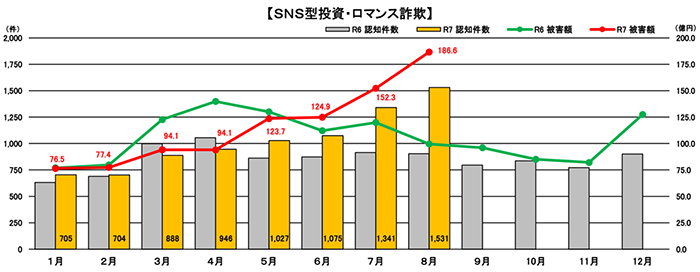

警察庁は特殊詐欺の認知・検挙件数などのデータを毎年公開しており、最近は「SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺」についてのデータを「年単位での確定値」と「月単位の暫定値」として公開しています。

今回は令和7年8月末時点のデータを紹介します。

これをみると、認知件数は前年を上回っており、被害額も急増していることがわかります。2025年8月の月間で186億円という規模は、いわゆる「オレオレ詐欺」などを圧倒的に上回る金額になっています(2023年の「オレオレ詐欺」の被害は年間で133億円)。

具体的な手口

では、被害者はどのような経路で被害に遭うのでしょうか?

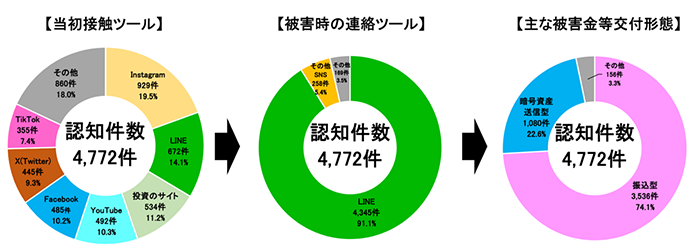

その手口を、警察庁が出している同じ資料を見ると、次のような図が挙げられています。

つまり、当初はInstagramやLINE、Facebook、X(Twitter)、TikTokなどのSNSで接触し、その後でLINEに誘導、そしてお金を振り込ませるというものです。

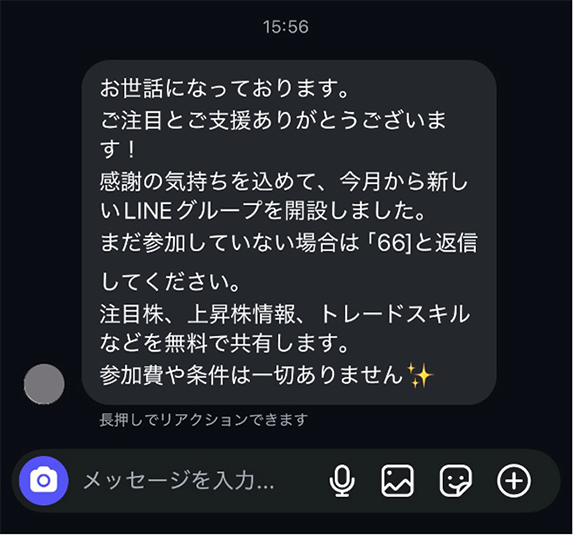

具体的には、InstagramやFacebookなどで有名企業や有名人(フォロワー数が多いアカウント)になりすましたアカウントを作成してフォローし、DMを送ってくるという手口です。例えば、次の図はInstagramで私宛に送られてきたメッセージです。

このようなメッセージに興味を持って応答してしまい、LINEに誘導されるというパターンです。このとき、送信してくるアカウントは本物のアカウント名に非常に似た名前が使われることが特徴です。

「microsoft」というアカウントに似せた「rnicrosoft」、「ss1lab」というアカウントに似せた「ssllab」のように、見た目では気づきにくいように文字を追加したり置き換えたりした名前が使われることが多いものです。

偽アカウントが作られたときの対応

フォローされたり、フォロー対象の候補として表示されたりしても、利用者がそれを偽のアカウントだと気づいて避けてくれれば問題ありません。しかし、現実にはそんなに簡単ではないことは、冒頭の被害額が物語っています。

自社のアカウントに似たアカウントを作られてしまうと、自社の顧客が被害に遭う可能性が高まります。この手法は、自社のアカウントをフォローしている利用者に対して、フォローしたりDMを送ったりすることを繰り返すためです。

このため、自社のアカウントに似たアカウントが作られたときには、自社のフォロワーに対して、偽のアカウントが登場していることを伝える必要があります。

そして、偽のアカウントが作られたときには、それをスパムなどとして報告することも有効です。担当者だけでなく、複数の従業員、友人などで協力して、SNSの報告窓口から報告します。

InstagramやFacebook、X(Twitter)など多くのSNSはスパムや迷惑アカウントに対する報告窓口を用意しているため、ここから偽のアカウントについて報告するのです。多くの報告が集まると、そのアカウントを止められる可能性があります。

求められる教育

これは顧客への対応だけではありません。自社の従業員が偽のアカウントをフォローしていると組織としての信頼感に影響する可能性があります。このため、従業員に対する啓発も必要です。

さらに、組織としての公式なアカウントを用意しておくことも必要かもしれません。SNSのアカウントを持っていなければ安心というわけではなく、その名前のアカウントを勝手に作成できないようにする必要があるのです。

つまり、自社が保有するドメイン名と同じ名前のアカウントを作成しておくなど、第三者に勝手に名乗られないような対策が求められるのです。

そして、そのアカウントに公式サイトからリンクするなど、公式のアカウントがどのような名前なのかを利用者が辿れるようにしておくのです。偽のアカウントによって自社の顧客が被害に遭うことを防ぐには、もはやSNSを使っていないから安心なのではなく、SNSを活用した情報発信が必須であるという時代だと言えるでしょう。

そして、そのアカウントを運用する担当者に対する教育も不可欠なのです。

増井 敏克氏(ますい としかつ)

増井 敏克氏(ますい としかつ)増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)、情報処理技術者試験にも多数合格。

ビジネス数学検定1級。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピューターを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や各種ソフトウェア開発、データ分析などをおこなっている。

著書に『図解まるわかり セキュリティのしくみ』『図解まるわかり プログラミングのしくみ』『図解まるわかり アルゴリズムのしくみ』『IT用語図鑑』『IT用語図鑑[エンジニア編]』『Pythonではじめるアルゴリズム入門』『プログラマ脳を鍛える数学パズル』『プログラマを育てる脳トレパズル』(以上、翔泳社)、『プログラマのためのディープラーニングのしくみがわかる数学入門』『プログラミング言語図鑑』(以上、ソシム)、『基礎からのプログラミングリテラシー』(技術評論社)、『RとPythonで学ぶ統計学入門』(オーム社)などがある。

セミナー情報

セミナー情報