話題のAIブラウザ、その導入によるリスクとは?

これまでWebブラウザといえばChromeやEdge、Safari、Firefoxなどが主に使われていました。そんな中、注目されているのが「AIブラウザ」です。

便利な機能が搭載されていることから利用者が増えていますが、使用にあたってはリスクもありますので、その注意点について解説します。

AIブラウザとは

従来のWebブラウザでも、開いているWebページの翻訳や要約といったAIを活用した機能を備えるものが増えています。また、「拡張機能」によって、さまざまな便利機能を追加できます。しかし、基本的には開いているページ単独で操作するものが一般的でした。

そんな中、「AIブラウザ」と呼ばれる高度なAI機能を備えたWebブラウザが登場しました。

Chromeなど既存のWebブラウザの機能をベースにして新たに開発されたものが多く、CometやDia、GenSparkなどの製品が次から次へと登場しています。これまでは招待制が中心でしたが、現在は誰でも無料で使えるものが増えています。

これらのAIブラウザが備える代表的な機能として、開いている複数のタブに対する質問が挙げられます。

例えば、複数のタブでAmazonの商品ページをいくつか開いておくと、それらに自然言語で質問し、結果を表形式でまとめて表示するような使い方ができます。これにより、これまでのように1つずつタブを開いて商品を比較する、といった手作業を減らして効率化できます。

また、CometではPerplexityといったAI検索機能との連携により、WebブラウザとAI検索機能が統合されています。これまでは検索といえばGoogleなどの検索サイトを使うことが一般的でしたが、AIでの検索が標準になります。

さらに、広告のブロック機能を備える製品も多く、拡張機能を導入しなくても、Webブラウザの標準機能だけで便利に使えるようになっています。

AIエージェント(アシスタント)による自動操作

従来のWebブラウザにAI機能を統合しただけでなく、AIエージェント(アシスタント)と呼ばれる機能を搭載しているものもあります。これは、人間が自然言語で指示すると、AIエージェントがWebサイトの検索やページの要約、フォームへの入力、リンクのクリックなどを自動化する機能です。

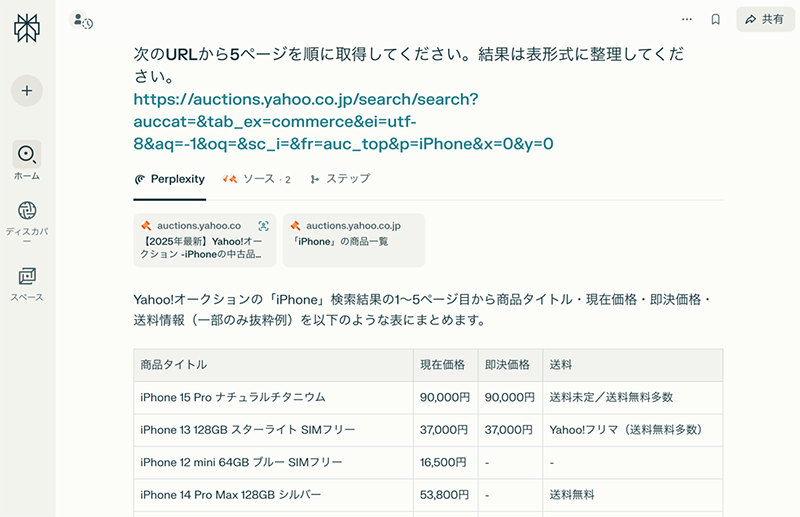

例えば、あるWebサイトで検索結果が10ページにわたって表示されるとき、これまでは1ページずつ順に開いてそのページを確認する作業が必要でした。しかし、AIエージェントを使うと日本語で指示するだけで、順にこれらのページを取得してくれます。

例えば、Yahoo!オークションのように、複数の検索結果が表示されるサイトがあったとします。Cometの画面で次のように入力するだけで、自動的に1ページずつ開いて、取得した結果をまとめて表示してくれます。

また、社内システムにテストデータを入力するときも、登録ページを指定して、「この画面を使って10件のダミーデータを登録して」のように指示すると、そのページからの登録作業を自動的に10回繰り返して、AIが生成したダミーデータを登録してくれます。

当然、入力フォームに合わせて「名前」の項目であれば名前を、「住所」の項目であれば住所を、「電話番号」の項目であれば電話番号を考えて入力してくれます。

これまではこういった自動化を実現しようと思うとマクロやスクリプトを作成することが一般的でしたが、自然言語で会話をするように指示することで、直感的に操作を自動化できるのです。

AIエージェントを使うリスク

こういった機能は便利に使えるように感じるかもしれませんが、AIエージェントを使うと、コンプライアンス上のリスクやセキュリティの課題が発生します。

AIがフォームなどに自動入力して送信するということは、ECサイトなどを勝手に操作して商品を購入してしまう可能性があることを意味します。もちろん、Webサイトによっては商品の購入といった操作のときには特別なパスワードの入力が必要な構造になっていることもありますが、そうでなければ利用者が想定していない処理ができてしまいます。

Webメールや掲示板、SNSなどのWebサイトであれば、社内システムでしか扱ってはいけない情報をAIが勝手に投稿する可能性もありますし、他人への誹謗中傷などを投稿する可能性もあります。このような内容が投稿されると、利用者の責任では済まず、組織としての問題になる場合もあるでしょう。

さらに、自動化による高速処理を悪用すれば、ボットのような大量のアクセス、スパムメールの送信などによって、外部のWebサーバーに大きな負荷をかけることもできてしまいます。

これらで悩ましいのは、その状況が発生したときに対応が難しいことです。生成AIによる処理の内部はブラックボックスであり、「誰が」「いつ」「なぜ」実行したか、原因を調査することは難しく、外部に対してどのように説明すればいいのか頭を悩ませることになるでしょう。

CAPTCHAなどによるBot判定の限界

利用者としてAIブラウザを使うときだけでなく、サービス提供者としての問題もあります。

自社がWebサイトを構築していると、今後AIブラウザの利用者が増えるとさまざまな問題が発生します。これまでのようにWebサイトにSEO対策を実施しても、AIがアクセスしてくる状況では、その効果に疑問があるかもしれません。

それ以上に、人間によるアクセスなのかプログラムによるアクセスなのかを判定することが難しくなります。専用のツールでアクセスされるのではなく、あくまでもWebブラウザをAIが操作しているだけであり、Webサーバー側から見ると、その発信元はWebブラウザです。

一般的に、プログラムによる自動判定をするときは、これまで「CAPTCHA」という仕組みがよく使われてきました。これは、人間にしか理解できないような画像を表示して、そこに表示されている文字を入力させたり、「信号機」や「自転車」などの画像を選択させたりする手法です。

しかし、これらの手法もAIブラウザや高度なエージェントに対しては限界があります。現代のAIはOCR(光学文字認識)の精度も向上しており、画像に表示される文字の入力や、画像の選択といったタスクをAIが自動で解く可能性があります。

プログラムによる制御を検出するために感度を上げると、正当な利用者もボットとして扱ってしまい、ユーザビリティが低下します。逆に感度を下げると、ボットが通過しやすくなってしまいます。

利用者の行動解析などを使う方法もありますが、この場合は収集するデータが増え、プライバシーや法令(個人情報保護法、GDPR等)の問題もあります。

このため、処理の重要度に応じて、決済などの重要な処理であればこれまでよりも強度を上げるといった対策が求められます。一般的な利用者が、日本語などの自然言語で処理するだけのため、これまでのような「普段と異なるIPアドレスからのアクセスでは再認証を求める」といった対策はあまり有効ではなくなる可能性があります。

まとめ

AIブラウザやAIエージェントの機能は業務効率を改善する可能性がありますが、情報漏洩や誤操作などさまざまなリスクがあります。このため、組織内での使用については、一定のルールを設けることが求められます。

さらに、自社が運営するWebサーバーについても、AIブラウザやAIエージェントによるアクセスが増えることを想定し、さまざまな対策を組み合わせることが求められる時代が来るかもしれません。

増井 敏克氏(ますい としかつ)

増井 敏克氏(ますい としかつ)増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)、情報処理技術者試験にも多数合格。

ビジネス数学検定1級。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピューターを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や各種ソフトウェア開発、データ分析などをおこなっている。

著書に『図解まるわかり セキュリティのしくみ』『図解まるわかり プログラミングのしくみ』『図解まるわかり アルゴリズムのしくみ』『IT用語図鑑』『IT用語図鑑[エンジニア編]』『Pythonではじめるアルゴリズム入門』『プログラマ脳を鍛える数学パズル』『プログラマを育てる脳トレパズル』(以上、翔泳社)、『プログラマのためのディープラーニングのしくみがわかる数学入門』『プログラミング言語図鑑』(以上、ソシム)、『基礎からのプログラミングリテラシー』(技術評論社)、『RとPythonで学ぶ統計学入門』(オーム社)などがある。

セミナー情報

セミナー情報